Kitas sind Bildungsorte – aber keine Schulen.

So lautet der Titel des Kulturtees, der im Rahmen der Junitage 2025 des Netzwerks FKB stattfand. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich das Selbstverständnis frühkindlicher Bildung wandelt – und was auf dem Spiel steht, wenn Kitas zunehmend wie Schulen gedacht und gesteuert werden. Und welche Rolle dabei die kulturelle Bildung spielt.

Prof. Dr. Peter Cloos (Universität Hildesheim) und Andreas Knoke (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) sprachen über Perspektiven und die Stärke eines Bildungsverständnisses, das Kinder mit ihrem Recht auf ein gutes Leben im Jetzt und in der Zukunft ernst nimmt. Die Interviewpartner engagieren sich beide seit vielen Jahren für eine ganzheitliche frühkindliche Bildung, in der kulturelle Bildung ein zentraler Bestandteil ist.

Ein Gespräch über Erwartungen, Zumutungen und das Selbstverständnis frühkindlicher Bildung – im Folgenden geben wir eine Zusammenfassung wieder.

Andreas Knoke:

Peter, wir sprechen heute über eine Entwicklung, die uns und viele andere zunehmend beschäftigt: Kitas werden immer stärker mit Anforderungen und vor allem Ansätzen konfrontiert, die aus dem schulischen Bereich kommen. Unsere Sorge ist, dass dadurch das besondere Profil frühkindlicher Bildung – das Spielerische, das Offene, das kulturell Forschende – unter Druck gerät. Was macht für dich den Bildungsauftrag oder den Kern guter der Kita aus?

Peter Cloos:

Der Bildungsauftrag der Kita beginnt für mich bei der Frage: Wie wollen wir, dass Kinder jetzt und in Zukunft leben? Es geht also immer darum, Kindern ein gutes Aufwachsen im Hier und Heute zu ermöglichen und gleichzeitig Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie die notwendigen Kompetenzen für eine gelingende Zukunft erwerben. Frühkindliche Bildung umfasst dabei weit mehr als das stark schulisch gedachte Fördern sogenannter Kern- oder Vorläuferkompetenzen. Sie beinhaltet Betreuung, Erziehung, Teilhabe, Mitbestimmung, Vernetzung im Sozialraum – und auch kulturelle Bildung als eigenständigen und verbindenden Bildungsbereich.

Andreas Knoke:

Es scheint, als würde dieses breite Bildungsverständnis zunehmend unter Druck geraten. Offene Konzepte oder der Situationsansatz stehen aktuell erneut auf dem Prüfstand – oft mit dem Argument, dass man bestimmte Kinder nicht zuverlässig genug „erreicht“. Wie schätzt du das ein?

Peter Cloos:

Die internationale Forschung zeigt, dass gerade spielorientierte offene Konzepte langfristig besonders wirksam sind – insbesondere in Bezug auf soziale Gerechtigkeit und Teilhabe. In Deutschland fehlen dazu noch breitere Studien, aber die pädagogische Praxis liefert starke Hinweise. Was fehlt, ist nicht die Wirksamkeit, sondern politische Anerkennung und strukturelle Unterstützung.

Andreas Knoke:

Welche Rolle spielt kulturelle Bildung in diesem Gefüge?

Peter Cloos:

Kulturelle Bildung ist prädestiniert dafür, zentrale kindliche Bedürfnisse zu adressieren: Spiel, Entdeckerfreude, Ausdruck, Anerkennung, Beziehung, Partizipation. Sie ist eine Form von Allgemeinbildung mit einem unglaublichen Potenzial zur Verknüpfung mit anderen Themenbereichen – sei es mit Demokratiebildung, Medienbildung, MINT, Religion, Sprache oder Bewegung. Kulturelle Bildung stiftet Sinn, regt zur Reflexion an und eröffnet neue Zugänge zur Welt.

Andreas Knoke:

Neben einer Verengung und Fokussierung darauf, Kinder besser auf die Schule vorzubereiten, erleben wir auch, dass von Kitas zunehmend viel erwartet wird – manchmal zu viel. Sie sollen gesellschaftliche Probleme lösen, also soziale Ungleichheiten kompensieren, Integration und Inklusion verwirklichen und Demokratie befördern. Wo siehst du hier die Grenzen, auch bezogen auf kulturelle Bildung?

Peter Cloos:

Kulturelle Bildung kann Zugänge ermöglichen – zu Bibliotheken, Theatern, Kunst. Sie kann Begegnungen mit Kunst- und Kulturschaffenden fördern und Teilhabemöglichkeiten eröffnen, wo sie fehlen. Aber sie kann keine Armut bekämpfen. Dafür braucht es gesamtgesellschaftliche Strategien. Sie kann einen wichtigen Beitrag leisten: zu Emanzipation, Selbstwirksamkeit und dem Gefühl, gesehen zu werden.

Andreas Knoke:

Wie sieht für dich gute kulturelle Bildung in der Kita aus?

Peter Cloos:

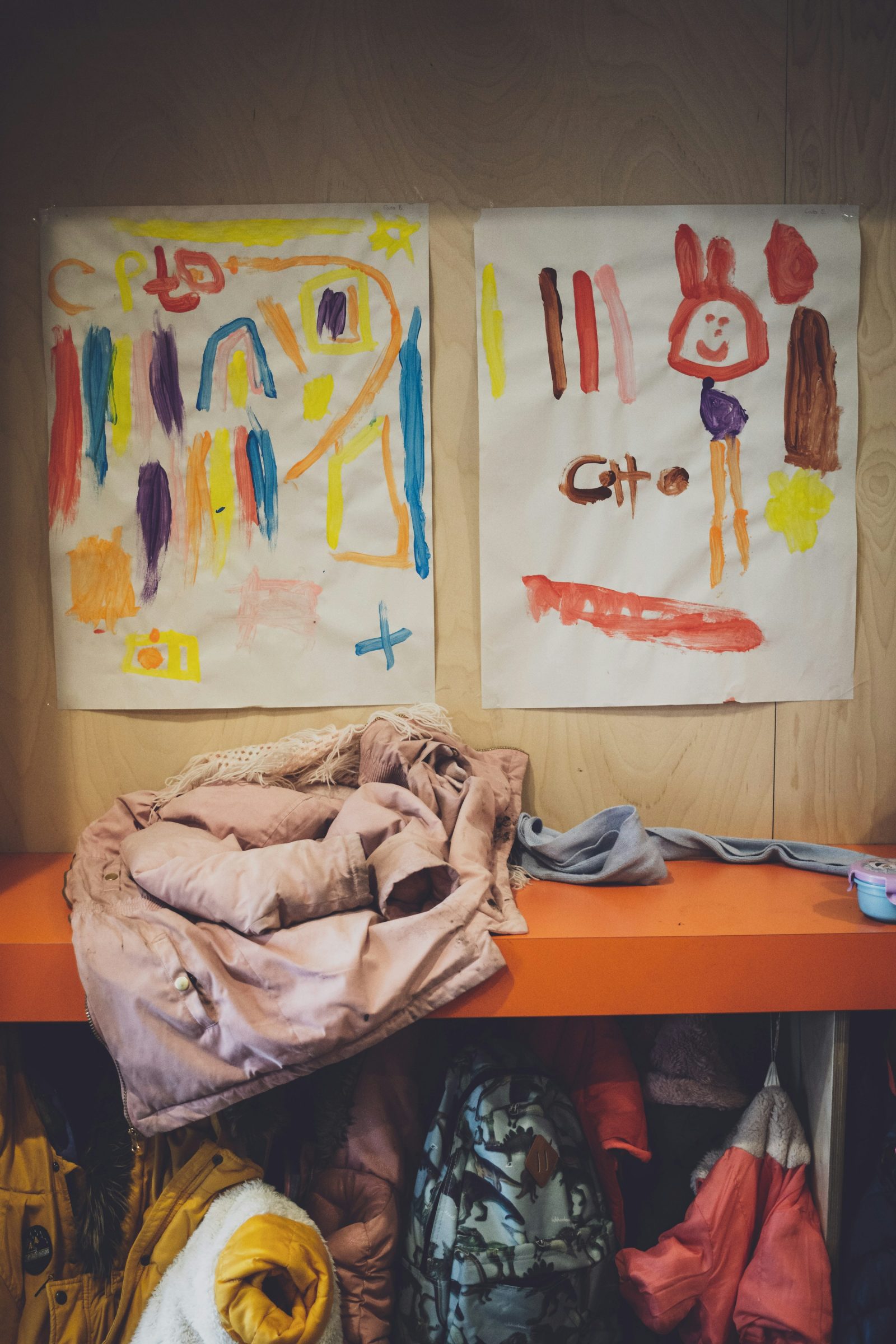

Sie eröffnet ästhetische Erfahrungsräume, ermöglicht praktisches Tun, fördert Reflexion und verbindet sich mit der Lebenswelt der Kinder. Sie findet nicht nur in der Kita statt, sondern im Zusammenspiel mit Künstler*innen, Kulturorten und dem Sozialraum. Ich mag die sieben guten Gründe, die das Netzwerk FKB nennt: von der Weltaneignung jenseits bekannter Normen bis zur Qualitätsentwicklung pädagogischer Praxis.

Andreas Knoke:

Wo steht kulturelle Bildung aktuell – auch im früh- und bildungspolitischen Diskurs?

Peter Cloos:

Leider im Schatten anderer Diskurse. Der politische Fokus liegt aktuell stark auf standardisierten Tests, Monitoring und Effizienz. Das sind die dominanten Narrative. Kulturelle Bildung braucht ihre eigenen starken Narrative. Geschichten, die von Anerkennung, Teilhabe, Vielfalt und ästhetischem Erleben erzählen – und das nicht leise, sondern selbstbewusst. Wir müssen diese Geschichten erzählen – in der Ausbildung, in der Praxis, in der Forschung und im politischen Raum.

Andreas Knoke:

Eine letzte Frage: Was können wir tun, um den besonderen Charakter und die Bedeutung von Kitas zu stärken, die Bildungsorte aber eben keine Schulen sind?

Peter Cloos:

Wir müssen das breite Bildungsverständnis der Frühpädagogik erhalten, verteidigen und weiterentwickeln. Dazu gehört auch, die Profession und Professionalität der Fachkräfte zu unterstützen – durch Anerkennung, gute Ausbildung, Zeit und Raum für pädagogische Qualität. Und wir müssen deutlich machen: Bildung beginnt mit Beziehung, nicht mit Tests. Kitas sind Orte des Spiels, der Kultur, des Staunens. Das ist kein Mangel, sondern ein Wert.